なぜ「カルピス」は1世紀ブランドになり得たのか【アサヒ飲料岸上克彦社長】

2019.10.2

3コメント

写真/片桐 圭

今年で発売100周年を迎えた日本初の乳酸菌飲料「カルピス」は、人気商品が目まぐるしく入れ替わっていく現代社会において、100年前から変わらぬ味を私たちに提供してくれている。どのようにして「カルピス」は時代の変化の波を乗り切り、国民的飲料として生き残ってきたのだろうか。1976年にカルピス社へ入社以来、「カルピス」の歩みをつぶさに見てきたアサヒ飲料株式会社の岸上克彦社長の言葉をもとに、「カルピス」ブランドの強さの秘密を探っていく。

平坦ではなかった100年の道のり

1919(大正8)年7月7日に発売され、今年で発売100周年を迎えた乳酸菌飲料「カルピス」。おそらく「カルピス」ほど、日本人の間で時代を超えて愛されてきた国民的飲料はほかにないだろう。

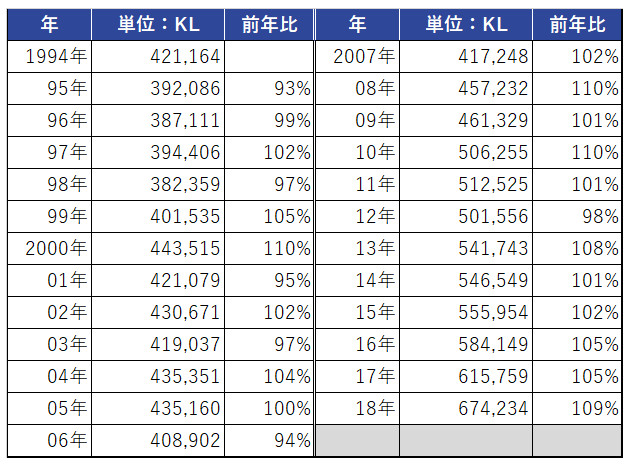

しかも特記すべきなのは、飲料の多様化が進んでいる市場の中で、「カルピス」ブランドは今も売上を伸ばし続けていることだ。この10年間で出荷量は液量換算で約1.5倍となり、2018(平成30)年には過去最高を更新している。

「カルピス」ブランド製品の出荷容量(ストレート換算)推移

※国内の、コンク、ストレート、ギフト、チルド、酒類、ポストミックス含む

ただし、1976(昭和51)年にカルピス食品工業株式会社に入社し、現在はアサヒ飲料株式会社社長を務める岸上克彦氏は、「『カルピス』100年の歴史は、必ずしも平坦な道のりではなかった。ここまで来るのには、いくつも紆余曲折がありました」と語る。

私たちがここでその紆余曲折を振り返ることは、「カルピス」に限らず、ひとつのブランドが長きにわたって生き残っていくための条件を探ることにもつながるはずだ。

高度経済成長の波に乗り、名実共に国民的飲料に

まず1つ目のターニングポイントは、終戦前後だった。

第2次世界大戦末期の1945(昭和20)年5月の空襲により、カルピス社は生産設備を焼失してしまう。さらに戦後の混乱期には広告費に多額の資金を注ぎ込んだことが裏目に出て、経営状態が悪化。会社の存続が危ぶまれることになった。

この危機を銀行からの支援や、大規模なリストラによって何とか乗り切ると、「カルピス」は50年代半ばから始まった高度経済成長の波に乗って売上が躍進することになる。社会が豊かになるとともに電気冷蔵庫が普及。夏場にもなれば、どこの家庭でも冷蔵庫を開けると、希釈して飲むコンクタイプの「カルピス」が置かれているのが当たり前の風景になった。

すでに「カルピス」は戦前から知名度は高かったが、名実共に誰もが愛飲する国民的飲料になっていったのはこの時期のことだ。

スタイルの変化に対応できず、営業赤字を記録

しかし、高度経済成長の終焉とともに、やがてその売上に陰りが見え始めるようになる。岸上社長がカルピス社に入社したのは、ちょうどそんな頃だった。

「売上が伸び悩んだ大きな要因は、お客様が飲料を飲むスタイルに変化が生じているのに、その変化に対応できなかったことでした。それまで飲料は、お茶にしてもコーヒーにしても、家庭や職場の中で飲むのが一般的でした。

ところが自動販売機や、さらにはコンビニエンスストアが普及したことにより、外で飲むスタイルの方が主流になっていったのです。一方、当時の『カルピス』は、水と氷で割らなくては飲めないコンクタイプしかなかったため、外で飲むのに適さず、時代の変化に乗り遅れてしまいました」(岸上社長、以下同)

味の素の資本参加は激動、激変。危機感があまりなかったこともあってショックでした。

それならばほかの飲料と同様に「カルピス」も、缶などでそのまま飲めるタイプの商品を発売すればよいのではと思われるだろうが、当時の技術ではどうしても原液と水が分離してしまうため、その開発は難航していた。

売上はやがて横ばいから下落に転じ、会社の経営も1988(昭和63)年からは営業赤字を記録し始めた。そして1990年(平成2)年には、ついに味の素株式会社から経営支援を受けることになったのだった。経営トップには、味の素の出身者が就任した。

「もちろんショックでした。ただ会社として危機意識を持つのが遅すぎた。当初は世の中に『カルピス』を知らない人なんてまずいないし、売上が横ばいになったからといって、そんなに慌てることもないだろうと多くの社員は考えていました。

社員の間で、ようやく『これはどうもまずいぞ』という雰囲気になったのは、営業赤字を記録し始めた頃からです。でも『時、すでに遅し』ですよね。当時は畜肉缶詰やレギュラーコーヒーといった「カルピス」以外の商品をいろいろと手がけてはみたのですが、何をやってもうまくいかなかった。そして味の素から経営支援を仰がざるを得なくなったのです」

「カルピスウォーター」が起死回生のヒット!しかし…

もしこのまま状況が変わらなければ、「カルピス」は早晩、国民的飲料としての役割を終えていたかもしれない。ところが1991(平成3)年、そこに「カルピスウォーター」という救世主が現れる。ストレートで飲める「カルピス」の開発に、ついに成功したのだ。

「『カルピス』みらいのミュージアム」(群馬工場内)にて撮影

缶で売り出された「カルピスウォーター」は、コンビニの飲料コーナーや自動販売機で販売され、その年の飲料業界の主役となる。初年度の販売数量2050万ケースという数字は当時の最高記録であり、その後売り出されたどの飲料もこの記録をいまだに破ることはできていない。アウトドアで気軽に楽しめる「カルピス」を、多くの消費者が待ち望んでいたのだ。これにより会社の業績も、急速に回復した。

このとき岸上社長は、「カルピスウォーター」の初代ブランド担当だった。まさに「カルピスウォーター」を大ヒット商品に押し上げた立役者の一人といえる。しかし当時のことを岸上社長は、ある悔恨とともに振り返る。

「『カルピスウォーター』が大ヒット商品となったことで、多くの社員は『カルピス』ブランドに対して自信を取り戻しました。それ自体は悪いことではありませんが、問題は私たちが『やっぱりお客様はカルピスを欲していたんだよね。みんなおいしいカルピスのことが好きなんだよね』と安易な考え方をしてしまったことです。そうではあるのだが、それだけではないことに、その時の私は気づくことができませんでした」

とにかくカルピスの「おいしさ」をアピールすればいいと考えていました。

創業者、三島海雲のイズムが希薄化した結果

「カルピス」の生みの親は、創業者の三島海雲(みしま かいうん)という人物である。内モンゴルを旅行していたときに体調を崩した海雲は、現地の人たちに勧められて、乳を乳酸菌で発酵させた飲み物を飲んでいるうちに、すっかり元気になったという体験があった。そこで「日本の人たちにも、乳酸菌の力によって健康になってほしい」という思いのもとに開発したのが、日本初の乳酸菌飲料である「カルピス」だったのだ。

海雲は「カルピス」について、「おいしいこと」「滋養になること」「安心感のあること」「経済的であること」の4つの価値を唱えていた。

「三島海雲が96歳で亡くなったのは、私がカルピス社に入社する2年前の1974年のことです。当時の社内は海雲から直々に薫陶を受けた社員が数多くおり、三島イズムが濃厚でした。ところが『カルピスウォーター』が発売された頃には、私も含めて直接には海雲のことを知らない社員が中心となり、三島イズムが薄れていました。

『カルピスウォーター』が売り出されたとき、担当者だった私は、『カルピス』の4つの価値のうちの一つである“おいしさ”ばかりをアピールしていました。本来は二の矢三の矢で、国産の牛乳を使った乳酸菌飲料であることの健康面や安全面を訴求していくべきだったのに、それができなかったのです」

商品のおいしさに頼っているだけでは、やがて消費者から飽きられるときが来る。今の時代、ほかにもおいしい飲料はたくさんあるからだ。それが原因か、1990年代後半から2000年代半ばにかけて、「カルピス」ブランドの売上は再び伸び悩み始めた。また、同時期に経営面でも大きな変革があり、1949年に上場したカルピス社は2007(平成19年)に味の素の完全子会社となり、上場廃止となっている。

原点に立ち戻り、三島海雲の4つの価値を再発見

当時、消費者に「カルピス」についてのイメージ調査を行うと、「子どもの飲み物」「カロリーが高そう」「白いのは着色料」といった声が多く出てきたという。「カルピス」の良さを、十分に消費者に訴求できていないという問題点が浮き彫りになっていた。

その頃になると、味の素グループに仲間入りしたことにより、カルピス社の社風も確実に変わってきていた。岸上社長によると、「以前のカルピス社は、万事、阿吽の呼吸で物事を進めていくようなところがあった」という。一方、味の素は自由闊達な雰囲気の中で、社員の役職や部門の壁を越えて徹底的に議論を重ねていくという社風が根づいていた。社員の間で「カルピス」ブランドの方向性を議論していく際に、味の素の社風の影響を受けたことは、カルピス社にとってプラスに作用した。

再び訪れた危機的状況のなかでカルピス社の社員に起きた変化について、岸上社長は「なぜお客様にとって『カルピス』が魅力的な商品ではなくなっているのか、もう一度魅力を感じていただくにはどうすればよいのかを、部署の壁を越えて議論しようとする動きが自然発生的に生まれていった」と語る。

「その結果、私たちが再発見したのが、三島海雲が唱えていた『おいしいこと』『滋養になること』『安心感があること』『経済的であること』の『カルピス』の4つの価値に立ち戻ることでした。ほかの飲料とは違う『カルピス』ならではの良さは、そこにあるからです。

特に今の時代、健康に良い飲料であることや、安心・安全な飲料であることは、多くの消費者が求めていることです。以降、この4つの価値を全面的に押し出したブランド戦略を展開していくことにしました」

今、「カルピス」ブランドの商品を手に取ると、ラベルには乳酸菌と酵母、発酵という自然製法によって作られた「カルピス」の魅力をアピールしたコピーが書き込まれている。またテレビでも、「カラダにピース」というキャッチフレーズで、健康面をイチ押しに打ち出したCMが流れている。こうしたブランディング戦略が功を奏し、「カルピス」ブランドは再び上昇気流を描き始め、売上記録を更新するに至ったのだ。

同ミュージアムにて撮影

「守ること」と「挑戦すること」を両立させる

カルピス社は2012(平成24)年に味の素を離れて、アサヒグループホールディングスの完全子会社となっている。調味料などの食品がメインの味の素と、飲料のカルピス社では扱っている商品が異なりすぎるため、期待されていたシナジーを生み出すのは難しかったのかもしれない。一方、同じ飲料メーカーのアサヒグループホールディングスであれば、大きなシナジーが期待できる。

「飲料メーカーは、他社との商品の差別化を打ち出しにくい。そんななかで乳酸菌と発酵の技術を用いた『カルピス』ブランドは、明らかな差別化を図れる商品といえます。2017年に乳酸菌の成分によって体脂肪を燃やす機能性表示食品の『カラダカルピス』を発売したように、『カルピス』ブランドをアサヒ飲料が健康面をアピールした飲料を展開していく際の柱にしていきたいと考えています」

岸上社長は、「カルピス」ブランドを今後も磨き続けていくためには、「守ることと挑戦することの両方が大切だと感じている」と語る。「守ること」とは、いうまでもなく三島海雲が唱えた4つの価値を守り続けることだ。

一方「挑戦すること」とは、社会や消費者のニーズの変化に合わせて、「カルピス」ブランドも新たな変化を恐れないことだ。かつての「カルピスウォーター」の大ヒットは、消費者の飲料スタイルの変化に対応した結果生み出されたものだったし、近年のヒット商品「カラダカルピス」は消費者の健康志向の高まりに応えようとしたものである。

「守ること」と「挑戦すること」の2つを両立させてきたことが、「カルピス」ブランドがいくつかの危機を乗り越えて100年続き、今も輝きを失っていない最大の理由だといえる。

ソニック

カルピスにはいいイメージしかないのですが、この記事を読んで理由がわかったような気がしました。

冬になるとホットカルピスが飲みたくなります。

2019.10.21 18:26

狸うどん

社長のネクタイとチーフがカルピス柄ッ…!!!

2019.10.21 17:56

BHH

「お腹にピース」は頭に残ってるけど、滋養ってイメージ一は切なかった。おいしいし健康のためにももっと飲もうかな。

2019.10.21 17:49