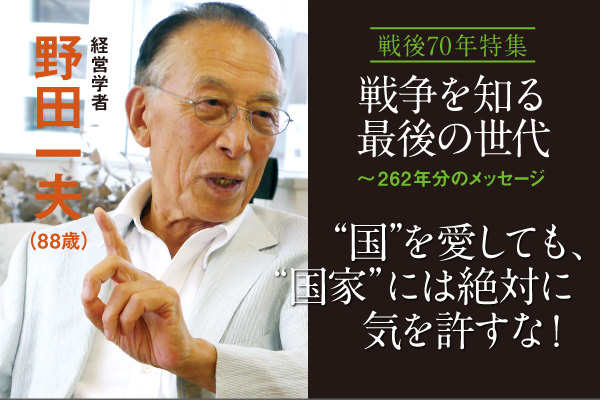

H.I.S.の澤田秀雄、ソフトバンクの孫正義、パソナの南部靖之らが師と仰ぐ野田一夫。零戦開発の責任者であった父を持つ行動的学者だ。御年88歳。戦前から戦後を見続けてきた野田氏は、何を語るだろうか。

一配属将校が示した日本の軍人の横暴ぶり

僕の親類縁者に軍人は絶無で、義務教育の小学校を卒業して中学に進学すると、そこで初めて僕は、”配属将校”という名の予備役陸軍中尉にお目にかかった。実に嫌なヤツだった。いまだ国内はまったく平和だったのに、常に軍服・軍靴・軍刀のいでたちで、暇にまかせ時折校内を巡回していたが、会うと敬礼を強いられるので、僕たちは彼の足音を聞くと、物陰に隠れたものだ。だが、週に一度の閣下の”講和”だけは整列して拝聴せざるをえなかったが、その内容たるや、中学生でも聞くに堪えないものだった。

今でも忘れられないその一幕……。閣下は冒頭声を張り上げて、「日本には石油が出ないというが、それは嘘だ! 掘れば石油は必ず出る。出ないのはお前らがたるんでいるからだ」と叫んだのだ……。聞く何人かは当然、(次元の低い)冗談だとは思いながら無邪気に笑った。途端に閣下は激怒し、何人かの学友を全員の前に立たせて順々に、ほっぺたをひっぱたいたではないか……。

日中戦争はすでに始まっていて、わが軍の優勢が新聞やラジオでしきりに伝えられていた頃だったが、そのとき僕は思った。自国の中学生に対してすらこれほど横暴な軍人が、中国に遠征したら、現地人に対してどれほど残虐なことをするだろうか? そんな許し難い軍人でも、戦線で流れ弾に当たって戦死すれば、英霊として靖国神社に祀られるのか……?と。

その頃、日本の指導者は折りあるごとに”大東亜共栄圏の確立”を戦争の大義として唱えていたが、もし日本の軍人全員がその大義を本当に信奉して戦ったなら、日本が連合国に無条件降伏し、敗軍の日本の将兵が哀れにも丸腰にされて本国に送還される際には、少なくともアジア各国の現地人は各地で心から感謝し、泣いて別れを惜しんだはずだが、戦後、そうした報道は絶無に近かった。

牛車で運ばれた零戦の機体に、改めて思う”後進性”

僕の父親は、三菱重工の海軍航空機開発・製造の総責任者だったが、日米開戦直後の華々しい零戦活躍の報道にも、いささかもうれしそうな顔をしなかった。アメリカ産業界の実情にも詳しかった父は、僕を諭すように言った。「一機対一機の空中戦なら、零戦はロッキードやグラマンに8割方勝てるだろう。だが、戦争は一機対一機の戦いではない。大量生産の体制でも、研究開発の速度でも、日米の格差は話にならぬ。……陸軍がバカなことを始めた。戦っても、せいぜい半年だ」と。この言葉は、仕事の関係で親交のあった連合艦隊司令長官・山本元帥の「戦えというのなら、半年やそこらは派手に戦ってみせましょう」という言葉にまったく符合していた。

父親の言葉を聞いていて、僕の頭に浮かんだものがあった。当時、僕は父母や姉たちと三菱の社宅に住んでいた。社宅は高台に造成されていて、中央の坂道を下ると大通りがあり、毎日夕刻になると、その日に機体製造の大江工場で造られた零戦など軍用機の機体が、1台ごとにシートに包まれて、20kmも離れた大曽根工場に運ばれていくと聞いていた。翌日、その工場で製造されたエンジンを搭載した機体は、おそらく、そこからさらに数十kmは離れた軍用飛行場のある各務ヶ原にやはり牛車で運ばれていくとも聞かされていた。”秘密保持”という問題は差し置いても、よくぞこのような工業力で、日本は対米宣戦布告ができたものだ……。

戦後を機に理系から文系へ転向し、経営学者としての道を進んだ野田氏の下には、日本経済を動かす経営者が多数集った。

敗戦後、日本に吹いた”カミカゼ”

敗戦後、占領軍が進駐してくるとなると、日本人は当然おびえていた。男はみんな重労働でも課せられると覚悟したが、女性は身の危険を予想し、若い女性はもちろん(僕たちから見ておびえる必要はなさそうな)年配者まで、髪を切り落としたり、中には親類縁者を頼って”戦後疎開”までした女性さえ相当数いたと聞いた。

ところが進駐してきた占領軍(主体は米軍)は、日本の大衆の目にはまったくのフレンドリーで、しかも外見が(日本の軍人と比べて)断然スマートだった。特にGIと呼ばれたアメリカ陸軍兵士の服装のスマートさが際立っていた。日本の軍人は背丈・体格・姿勢……すべての点で本来が”洋装”である軍服が似合わない上に、将校はともかく兵士となると(たぶん既成の大・中・小に体を合わせたことから)ダブダブかピチピチで素人目にもひどく野暮ったかったし、やたらに気張っているイメージが定着していただけに、やって来たGIの服装のスマートさと明るくてフレンドリーな態度は、それこそ”一夜にして”日本人大衆の気持ちを”暗”から”明”へ一変させた。

ただし、当初の占領政策は、「日本の将来の経済水準は、日本が戦争中に侵略したアジア諸国の水準を超えない程度に許す」という厳しいものだった。もしそんな政策が続いていたら、今のような戦後日本にはならなかったはずだ。それが途中で風向きが変わった。それは、終戦のほとんど直後に「冷戦」が起こり、アメリカ主導の占領政策の雰囲気が一変したからだ。共産主義を毛嫌いしたアメリカは、せっかく多大な犠牲を払って打ち負かした日本が共産化したら大変だと直ちに占領政策を”経済の早期復興”へと変えた。中国における中国共産党の予想外の急速な台頭が敗戦国に”カミカゼ”を吹かせたわけだ。

アメリカで暮らして、真の意味での”愛国心”に目覚める

というわけで、僕は青年時代に”国家”というものの存在に疑問を抱いた。だが戦後、”父を超える航空技師に”という幼い頃からの一途な夢破れて、理系から文系に転じたのみか、思いがけず大学教授の道を選んだおかげか30歳そこそこでマサチューセッツ工科大学(MIT)に招かれ、丸2年間、外国での初の研究生活を送ることになった。教壇に立つわけでもない上に有能な専属秘書までついたから、未熟な英語力も、仕事上では懸念したほど障害にならなかった。

一方、私生活では、新鋭設備完備のアパートを借り、ご機嫌のマイカーも早々と手に入れ、僕は新婚の妻とともに、当時の日本人の憧れだった”アメリカン・ライフ”を楽しむこともできた。

こうした恵まれた日々を送りながらも、僕の心にはアメリカに永住したいという気持ちはいささかも起こってこなかった。今になって考えてみれば、どう考えても矛盾するようだが、むしろ当時の僕には、長い歴史・文化、風俗・習慣を共にする”貧しい祖国民”に対する憐憫(れんびん)に近い愛着の念が、日増しに強まったと言っていい。

その愛着の念こそ、僕にとって”言葉の真の意味での愛国心”だった。それは、無謀な権力者が若い僕たちに求めた”愛国”とは本質的に違ったものだった。

英和辞典で「国」という項目を引くと、必ずcountry, nation, stateの3つが出てくるが、語源的にこの3つは意味が微妙に異なる。これらのうち、すでに日本語化しているcountryは本来が「故郷」を意味するから、country songは断じて「国歌」ではない。

尊徳編集長も野田氏から多くのことを学んだ。

“国”を愛しても、”国家”には常に気を許すな!

英語で「国歌」はnational anthemであり、「国家機密」はstate secretなのに、日本では”国”と”国家”は、明治の昔から混同されたままだ。だから僕は長らく、「小学生の頃から、日本の子どもに”国”と”国家”の本質的な違いを明確に教えるべきだ」と折りあるごとに主張し続けてきている。もう少し具体的に言えば、”国家”とは主権を確立した土地に住む人々の言行を法律によって規整する”権力機構”だから、必要な存在には違いないが、国民としては常に監視すべき対象にほかならない。

これに対し、”国”とは「うさぎ追いし かの山、こぶな釣りし かの川~」の童謡でいみじくも表現されたように、利害損失を越えた情緒的対象である”お故郷(ふるさと)”なのだ。このことを目覚めさせてくれたのが、僕にとってはMITでの2年間の滞在=人生で初めての外国生活だったと言ってよかろう。

青年時代に国家の指導者の怒号に対し敵意に近い疑問を感じた所以はそこにあったはずだ。そして、それこそ僕が思いがけず”教師”という職について以来60年余り折にふれて学生たちに声を大にして「”国”を愛しても、”国家”には気を許すな、絶対に!」と叫び続けてきた所以なのだ。