CO2削減に向けた取り組みとして、再生可能エネルギーの導入やEV化、工場設備の省エネ化が進められている。だが、石油に依存した現代の重工業を短期間でクリーンにすることはできず、当面の間はCO2を排出し続けることになるだろう。2020年は新型コロナウイルスの影響で世界全体のCO2排出量が減少したが、今後は回復の著しい中国を中心に排出量が増えるはずだ。

さて、当面の対策としてCO2の回収及び利用・貯留技術(CCUS:Carbon dioxide Capture,Utilization and Storage)が提唱されている。脱炭素が実現できるまでの間、CO2を回収し貯蔵してしまおうという考え方だ。日本でも2020年度は76.6億円の予算(NEDO)がCCUS関連事業に投じられた。だが、CCUSはさまざまな懸念点を抱えている。地下貯蔵を筆頭にCCUSの技術的課題を紹介しながら、その実現性を考えたい。

CO2をどうやって回収するか?

地球温暖化の問題のひとつは空気中のCO2濃度だが、CO2は空気中にわずか0.04%しかないため空気から直接回収することはできない。回収にあたっては火力発電所や製鉄所などの排気ガスを処理することが一般的である。

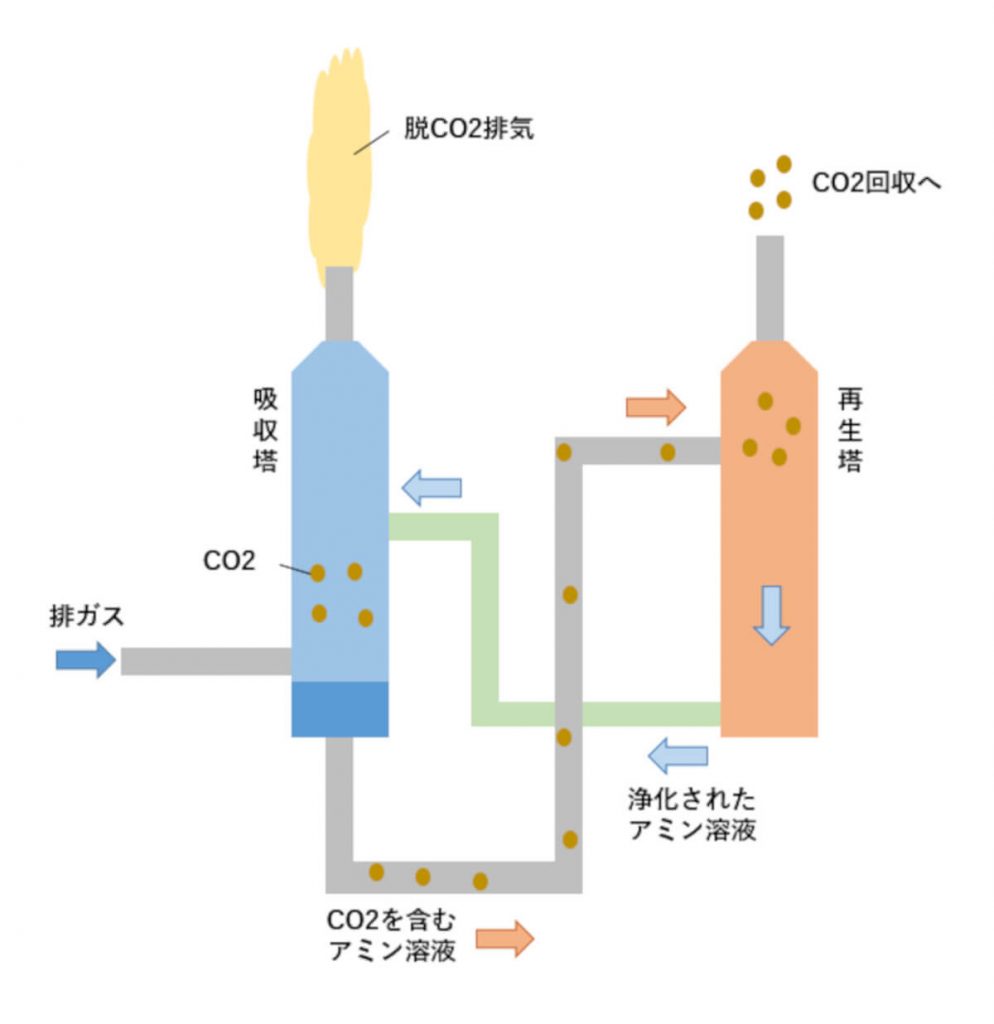

現在、実用化されている回収法の一つにアミン溶液法がある。アルカリ性のアミン溶液と弱酸性のCO2が反応する性質を使ったもので、90%程度の回収率を有するとされている。CO2を含んだ排ガスを吸収塔でアミン溶液と接触させ、CO2を吸収したアミン溶液を再生塔で加熱・分離させる仕組みだ。再生されたアミン溶液は再び吸収塔に送り込まれることになる。再生処理やアミン溶液の劣化に伴うコストが問題点ではあるもののすでに商用化されている。

アミン溶液法のほかに固体法があり、CO2吸収材としてゼオライト(沸石)やアミンを担持させたシリカが使われている。ただし固体法もアミン溶液法と同様に再生処理が必要であるほか、再生に多段階の処理を要するなどコストはアミン溶液法よりも高く、事実上の試験段階にとどまっている。

主なCO2排出源として工場以外にも自動車が挙げられ、自動車の排ガスからもCO2を回収したいところだ。しかし、どの回収法も吸収塔・再生塔などの設備を要するため自動車への搭載は不可能に近いだろう。

実は50年前から行われている地下貯蔵

温暖化対策が目的ではないが、実は50年前からCO2の地下貯蔵が進められてきた。

油田は、原油の泉が地中にあるというよりも岩石の間に油が詰まっているというイメージが近く、自然に地上まで上がってくる原油は20~30%しかない。そのため効率的に回収する方法として原油増進回収法(EOR:Enhanced Oil Recovery)が用いられてきた。EORはガスや水蒸気、または化成品を圧入して原油を回収する仕組みであり、ガスの一つとしてCO2が採用されている。

国内では北海道苫小牧市で実証実験が行われ、2016年から19年の間に計30万トンのCO2が埋められた。CO2の排出源は出光興産の製油所の排ガスであり、海岸の基地から海底1200メートル、2400~3000メートルにある2層の貯蔵層に送り込まれた。

地下貯蔵の必須条件は[1]CO2が入る孔が多い岩石層である、[2]貯蔵層の上層がCO2を漏れ出さないバリアとして発揮する、の2点だが、苫小牧市の施設選定にあたっては周辺に断層がないことも考慮されている。

技術的課題は無いが安定性に懸念も

CO2は圧力7.38MPa(大気圧の73倍)以上・31℃以上で気体から「超臨界流体」へ変化し、気体と液体の性質を兼ね備えた状態へ変化する。体積も気体1に対して0.004まで縮小するが、地下貯蔵で埋められる岩石層は10MPa・50℃以上の地層であるため超臨界状態が維持され、“見た目”以上に多くのCO2を貯蔵できる。つまりCO2を埋めること自体に技術的課題は無い。しかし、その後の安定性に関して数々の懸念点があげられている。

第一に漏出リスクがある。CO2が炭酸塩となり鉱石として固体化すれば安全といえるが、超臨界状態はあくまでもCO2であり、100年・1000年の単位で貯蔵量の数%が漏れ出す可能性がある。貯蔵される層は地下水よりは深いところに位置するが、CO2が徐々に地下水に浸透する危険性も否定できない。

また、地震のリスクもある。CO2の地下貯蔵自体が小規模な地震を発生させる危険があるほか、国内で多発する地震の影響が懸念される。断層を避けているとはいえ、地震によって上層に変化が生じれば漏出リスクはさらに高くなるだろう。地下では超臨界状態であっても地上に出てしまえば気体となるため再度回収はできない。

地下貯蔵は根本的な解決法ではない

そして何より地下貯蔵は脱炭素の根本的な解決法にならないことを認識すべきだ。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の調査では地下貯蔵のポテンシャルは約2兆トンと試算されているが、現在のCO2排出量の50~60年分にしかならない。試算でこの程度であれば現実的にはより少ない貯蔵量しか確保できないだろう。というより地下貯蔵に協力的な企業は石油関連企業が多く、彼らが罪滅ぼしやイメージアップを目的に開発を進めているといった印象も感じられる。

EUは厳格な規制を設け、中国は資金力を駆使してEV化や風力発電、太陽光発電など脱炭素化技術の開発を進めてきた。しかし、日本は脱炭素分野で遅れを取っている。

原発代替として期待されている洋上風力発電も導入は進まず、EVも価格や実用化という面では中国に軍配が上がる。中国発の世界的EVメーカーが現れれば、日本の自動車産業全体が衰退へと向かうだろう。社会保障費の圧迫で国家予算が限られるなか、根本的解決にならない技術を開発するよりは、EVなど輸出産業として役立つ可能性が高い環境分野に資金を投じるべきではないだろうか。