2025年4月5日、6日の2日間。本土よりひと足早い春の陽気のもと、那覇市内を中心に恒例となった「島ぜんぶでおーきな祭」が、これまでの映画祭から文化祭に名を変え“無事”再スタートを切った。無事にというのは、長年、協賛の形で支援し続けてきた吉本興業ホールディングスが昨年度を機に退いたことで開催が危ぶまれていたからだ。今回、実行委員長を務め、一般社団法人mother ha.haの代表理事でもある大﨑洋氏に沖縄で祭りを続ける理由と、その裏にある大切にしたい価値観について話を聞いた。

目に見えないからこそ“感じる”機会に

―― 「島ぜんぶでおーきな祭」のメインイベントであるレッドカーペットはあいにくの雨になりましたが、すごく盛り上がっていましたね。

大﨑 こんなに盛り上がるのかと、正直、びっくりしました。スタートの2時間ぐらい前に現場に着いたんですが、たくさんの人が傘をさして待っておられてね。楽しみにしてくださっていたんだなと、嬉しかったですね。

―― 開催を危ぶむ声もありましたから、大変だったでしょう。

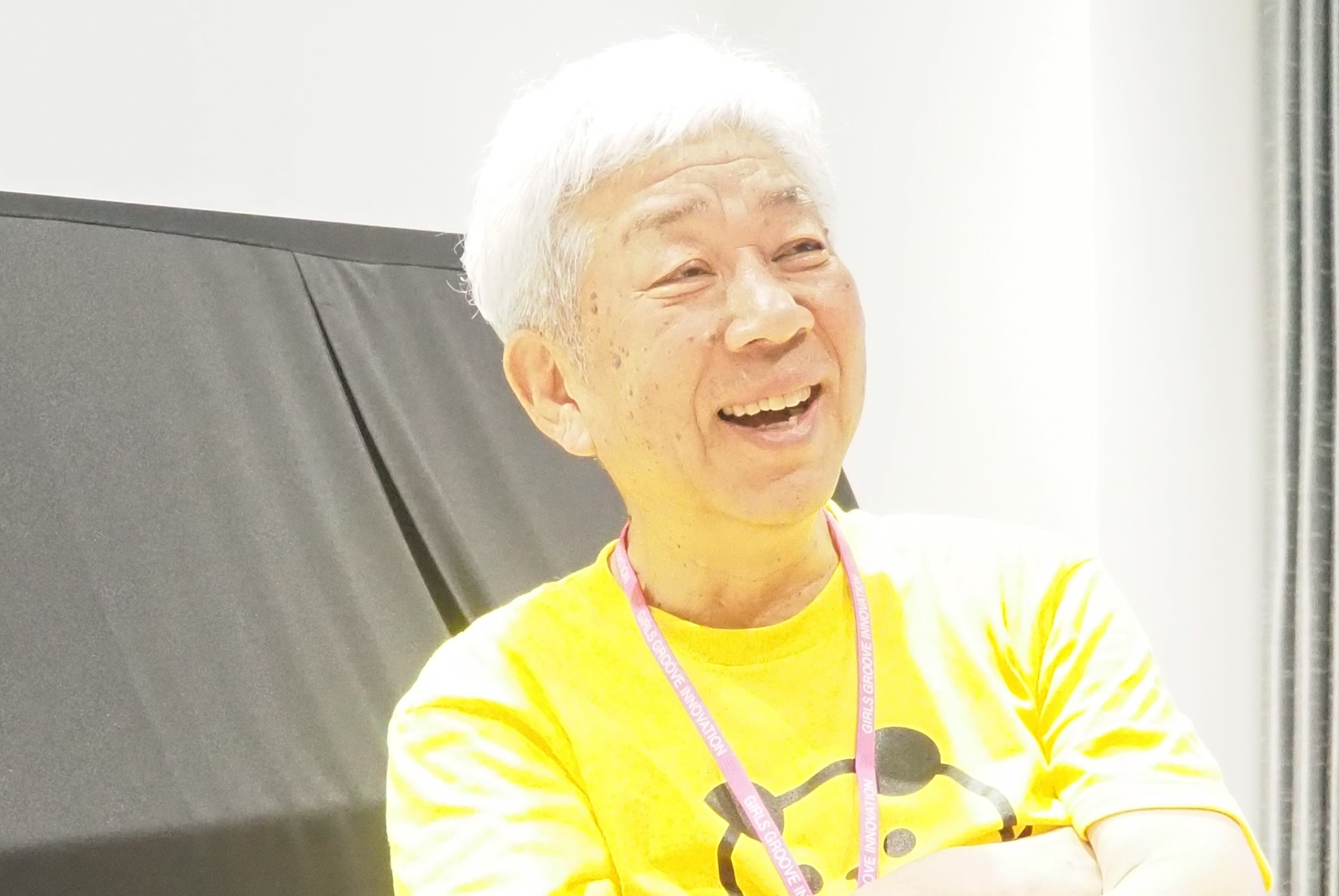

大﨑 会社を辞めて一人になったので、それこそ10万円ぐらい手持ちのお金で映画か紙芝居かはわからないけど、一つの作品でもいいから「たった一人の映画祭」でもやってやろうと思ったんです。別に意地でもないんですけど、ここで終わっちゃったら意味がないと思ったのでね。ただ、企画や運営からアーティストの交渉まであるので、一人で参ったなぁと思っていたら、実行副委員長を務めてくださった地元の財界人である安里繁信さん(メインカット左側)たちが声をかけてくださって、みんなで一緒にやろうと言ってくれたんです。

―― 地元の祭りになったわけですね。

大﨑 ずっと沖縄の人たちに俺たちの祭りだと思ってもらいたいと考えていたので、うまく移行できたなと考えています。実際、安里さんたち地元の方々が県内をまわってスポンサーを集めてくれました。その一方で、16年続けているのにも関わらず、行政の協力をなかなか得られず難しさを感じることも多かったです。でも、なんとか多くの方の協力を得て、新しいスタッフが集まり、お金の目途もついたので開催できました。こういうものは後から出費がかさむことも多いので、会計を閉めたらまた持ち出しになっているかもしれないんですけどね(笑)。

―― 「島ぜんぶでおーきな祭」を終わらしちゃいけない思いはどこから出たのですか。

大﨑 映画祭を見てきた子どもたちが大きくなって、彼ら、彼女らから祭の影響で「ダンスをはじめました」とか、「役者を目指しています」といった声をよくもらうようになりましたし、沖縄の人の想いに触れる機会が多かったことも大きいですね。例えば、映画祭のスタート時に審査委員長を務めてくださったのがプサン国際映画祭をつくられたキム・ドンホ(金東虎)さんでした。映画祭が3回目を迎えたくらいの時にドンホさんが那覇空港から会場のある宜野湾市までタクシーで向かうと、ドライバーのおじいちゃんが、ドンホさんのことを映画祭の関係者だと気づいて「こんな島でこんな大きなお祭りしてもらって、本当にありがたいです」とおっしゃって泣きはったそうなんです。道中では沖縄の歴史の話をしはって、ドンホさんも同行した吉本の人間ももらい泣きして、3人でわあわあ、泣きながら宜野湾まで来たことを聞いて、赤字だったり、目立つことで叩かれたりするけど、これはもう絶対にやり続けるべきだし、やる意味はあるなと思ったことが大きかったですね。感謝もそうですが、つながりとかって目に見えないじゃないですか。だからこそ、続けないといけないなと思ったんです。

沖縄とニューヨークの違いの中で考えたこと

―― 確かに祭りというのは、喜びやワクワク感だけじゃなく、過去から続く土地の記憶を次につなげる機会でもありますからね。

大﨑 AIやデジタルが世の中に浸透していけばいくほど、資本主義の勝った、負けたといった世界が進むほど、一緒の時間を過ごすとか土を触るとか、海の匂いを嗅ぐとか、みんなで踊るといったことが逆に大切で貴重なものになると思うんです。僕としても、今さらパソコンをよう触らんので、祭りも含めて人が集まる、つながる方に特化していこうとしているんですよ。

―― 経済的な豊かさだけでは幸せにはなれないですからね。

大﨑 もちろんお金は欲しいし、家族を養うにも病気になった時のためにもお金は必要だけれども、幸せに必要なものって別にあるん違うかなと思うんです。2011年の映画祭は東日本大震災の直後で、歌舞音曲の類は自粛せよと言われていたんですが、歌舞音曲の類と言われる人たちも誰かの幸せのために行っているわけです。だから、叩かれるのを覚悟で「Yell,Laugh&Peace」とエールを込めて、沖縄から本土を応援する形で開催しました。その時、募金も行ったんですが、後で聞くと圧倒的に一円玉が多かったんです。なんでかと現場のスタッフに聞くと、子どもたちが一円玉を握りしめて、恥ずかしそうに募金箱に入れてくれたそうなんです。たとえ一円でも子どもたちが沖縄からエールを送っていることを考えると、お金も大事だけれども、つながりはもっと大事だなと思いますよね。

―― 「つながり」を感じる上で沖縄という存在が大きいわけですね。

大﨑 そうですね。吉本に入って最初の年だから、今から47、8年ぐらい前のことです。大阪から船に乗って沖縄まで来て、こんなに密接にかかわりあいながら暮らす世界があるんやと思ったんです。その翌年に、今度は会社からニューヨークに行かせてもらって、こちらはこちらで、こんな世界があるんや、凄いなと思って。どちらにも魅かれて、その落差のなかでいろいろと感じ、考えながら生きてきました。

それを今までずっと形にしようとし続けて来ているのですが、まだうまく表現できていない。暗黙知としては確かに僕の中にあるんですが、なかなか形式知として言語化できていないんです。まあ、今年72歳になるから、死ぬまでに自分の言葉にできるかはわからんですけどね(笑)。

だから僕の生活は、銭湯行って、地元の商店街で「おばあちゃん、こんにちは」って言いながら、仕事して、笑って泣いて、毎日、暮らしながら実践している。今も力が出るのは、この生活を送っているからと思っています。エンターテインメントはまさにつながりの世界にあるので、沖縄で映画祭、文化祭と続けてきたのも、続けていくのもエンタメの力で勝った、負けたじゃない何かをつくれるんちゃうかなと信じているからなんですよ。