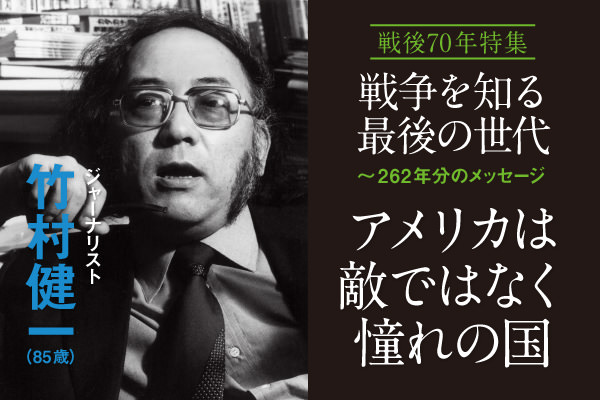

戦後、英文毎日の記者として、アメリカの情報を日本に伝えてきたジャーナリスト、竹村健一氏。敵国だったアメリカを”憧れ”と表すひょうひょうとした語り口に、等身大の戦後を見る。

疎開先で迎えたあっけない終戦

戦時中は兵庫県の田舎町に疎開していたし、まだ中学生だったから、あまり戦争を身近には感じていなかった。中学3年生のときに終戦を迎えるのだが、戦禍を目の前にしていなかったこともあり、あまり特別な感慨はなかった。当時、そんなことを口にしたら「非国民」として非難されるから、言葉として発しはしなかったけど。都会では、進駐軍が来ることで大騒ぎになっていたようだが、疎開先は別世界だ。

食べるものに困るわけでもなく、今考えれば大変恵まれていたと思う。実際に戦地に赴いていたら、思うことも多々あったのだろうけど、まだ大人になりきっていなかったからね。

僕の身の回りで変わったことといえば、学制改革が行われ、旧制学校から、新制の学校に移行したことだろうか。中学の5年生を卒業後、母校は新制中学(3年制)に変わり、私は最後の卒業生になった。移行期間中だったこともあり、旧制の姫路高校(現在の神戸大学)に進学したのだが、1年で新制高校に変わり、私は新制の大学を受け直すことになった。僕の学年は、学制改革に随分と振り回されたものだ。

英語のアルバイトがその後の人生を導いた

それ以外にも制度が急に変わり、世の中は混乱していたのかもしれない。今はほとんどストライキなど聞かなくなったが、当時はストが頻発していて、授業がまったくないことも珍しくなかった。

私が京都大学に合格した後も、校舎が足りなくて、半年入学が延びたこともそうだ。やることもないので進駐軍でバイトをしたら、そのときにある程度の英語力が身についた。バーテンダーの仕事だったので、珍しいお酒やコカ・コーラなど、まだまだ物が不足していた国内とは違い、別世界のものが手に入った。この飽食の時代には考えられないことだが。

まだ英語のしゃべれる人が圧倒的に少なかった時代だ。多少の英語が話せる僕は、恩師に頼まれ、英語教師として中学校で教えることになった。そのためほとんど大学に行った記憶がないが(笑)、試験だけはなんとか通って落第することはなかった。

日本にとってアメリカは、”敵国”からすぐに憧れの国に変わっていく。英語がしゃべれる僕にとって、その思いはもっと強いものだったように記憶している。しかし、1ドルが360円の固定相場にされてしまって、海外旅行など夢のまた夢。平均給与は2万円にも届かない時代だ。当時「憧れのハワイ航路」などという歌が流行るのも、人々が段々と活力を取り戻してきたことの表れだったのだろう。

竹村氏がMCを務めるラジオ「竹村健一のズバリジャーナル」に歴代総理が大集合したことも。

女性が運転する国、アメリカ

そんななか、千載一遇のチャンスが訪れる。フルブライト奨学金制度で、アメリカ留学ができるということだ。僕は幸運にも、第1期の留学生として選ばれた。これも、進駐軍や英文毎日(毎日新聞社)で英語のアルバイトをしていたおかげ。アメリカは早い時代から、このように各国でファンを作ることに取り組んでいたんだ。

しかし、アメリカに行くとなっても、まだプロペラ機だから一気にアメリカ本土には行けない。途中給油でハワイに降り立つと、そこで女性が車を運転している場面に遭遇した。ものすごい衝撃を受けた。日本では普通の家庭で自動車など持てない時代だし、ましてやそれを女性が運転しているなど考えられなかったから。それと、自動販売機にも驚いた。見るもの聞くものすべてが新鮮で、よくこんな国と戦争をしたと思ったものだ。

戦後は夢があった良い時代

戦後は、みんなが助け合って希望に変えていく雰囲気があった。敗戦でもへこたれず、たくましい時代が、政治家も経済人も豪傑を生んだのではないかと思う。今の時代の人がどうかはわからないが、政治家でいえば、国鉄(JR)、電電公社(NTT)、専売公社(JT)を民営化した中曽根康弘元首相、総理直前で亡くなってしまった渡辺美智雄氏、総裁選後に自殺してしまった中川一郎氏などは、特に印象に残っている。経済人では、ソニーの創業者の盛田昭夫氏のきめの細かいもてなしに、いつも感心させられた。夢があった良い時代だと思うよ。